Histoire du thé au Japon. Le thé à l'époque Edo - partie I

Continuons notre voyage historique en nous plongeant dans le thé de l'époque Edo.

Le thé à l’époque Edo (1600-1867)

Au début du XVIIe siècle, la surface cultivée au Japon était d’environ 1,5 million d’hectares. Cette surface va quasiment doubler en un siècle grâce aux défrichements et à l’assèchement des marais. Dans ce contexte d’expansion des surfaces agricoles, les céréales et les légumes constituent les cultures privilégiées. Dans le même temps, les fiefs aspirent à développer une agriculture « d’exportation » à destination des autres provinces. L’agriculture est ainsi encouragée non plus seulement pour l’approvisionnement local, mais afin d’acquérir de l’argent. C’est dans cette conjoncture que la production dite des « Quatre arbres » : mûrier, théier, mûrier à papier et laquier et celle des « Trois herbes » : safran bâtard, indigotier et chanvre, va être encouragée. L’engouement pour ces cultures entraîne une augmentation de la production. La production du thé avait toutefois commencé à progresser avant, et le moteur de cette hausse réside davantage dans l’augmentation de la consommation.

L’époque Edo voit aussi l’apparition de nouveaux procédés de fabrication du thé, qui permettent l’émergence de nouveaux thés. De nouvelles façons de consommer le thé apparaissent ou se développent aussi durant cette période. La plupart des éléments caractéristiques du thé japonais tirent leur origine de cette époque. Les lettrés se tournent dès le début du XVIIe siècle vers un thé nouveau venu de Chine, le tōcha ou thé à la chinoise 唐茶. Ce thé est connu aujourd’hui sous le nom de kamairi cha. Mais plus qu’un nouveau type de thé, c'est surtout un nouveau mode de consommation qui bouleverse le monde du thé : l’infusion des feuilles. Cette manière de consommer le thé vient de Chine, et elle a provoqué de nombreux changements, de la miniaturisation progressive des ustensiles à la mise au point d’un nouveau thé spécifiquement japonais : le sencha.

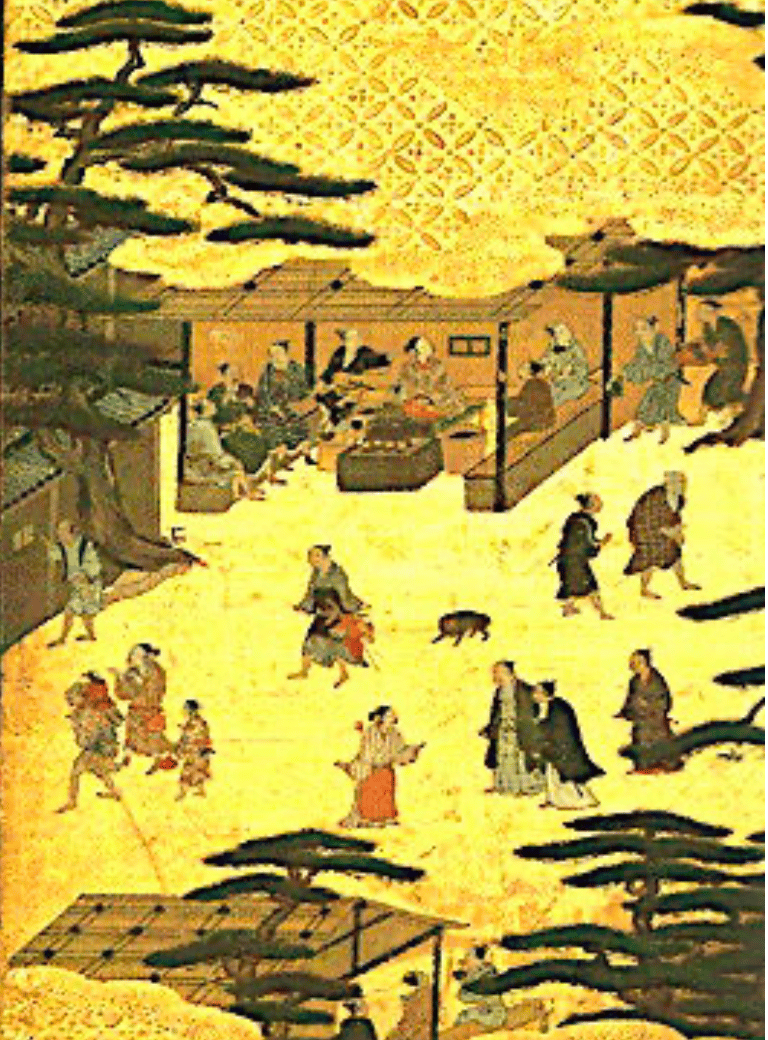

La consommation de thé concerne plutôt les classes aisées et la population urbaine au début du 17ᵉ siècle. Il faut attendre le 18ᵉ siècle pour que celle-ci s’étende à l’ensemble de la population. Elle s’ancre définitivement parmi la classe guerrière grâce à la cérémonie du thé. L’accroissement du nombre de pratiquants a entraîné une augmentation de la demande de thé en poudre. L’arrivée de nouveaux thés et de nouveaux modes de consommation a permis par ailleurs à une plus large partie de la population de consommer du thé. Dans les agglomérations, la consommation du thé s’est largement développée au XVIIe siècle. Le thé était vraisemblablement consommé par tous dès les années 1680, comme l’indique le Hyakushō denki (1683) : « Quel que soit le rang social, tout le monde boit du thé ».

Ce mouvement s’accélère nous confirme le Honchō shokkan (1697) :

"Récemment parmi les mœurs d’Edo, on boit dans des bols du thé que l’on prend avant son petit déjeuner, c’est ce que l’on appelle le thé du matin. Ce sont les femmes qui l’apprécient le plus."

Ce bref passage apporte des éclairages importants. L’auteur évoque ainsi « les mœurs d’Edo » ce qui laisse à penser que cette habitude concerne la majorité des habitants de la ville. Cette pratique est présentée comme récente, ce qui confirme que la popularisation de consommation a bien eu lieu au cours du XVIIe siècle, tout du moins à Edo. On peut imaginer que cela n’a été guère différent dans les autres grands centres urbains. Deux siècles plus tard, au XIXe siècle, le thé fait indiscutablement partie du quotidien de l’ensemble de la population. Ōkura Nagatsune (1768-1761), dans son Kōeki kokusan kō rapporte qu’« il n’y a pas de maisons où l’on ne prend pas de thé tous les jours ». Ōkura est un citadin originaire d’Ōsaka, mais d’autres sources attestent que les habitants de la campagne ont la même habitude.

Dans de nombreux traités agricoles, des auteurs conseillent aux paysans de planter des théiers afin de satisfaire leur consommation personnelle. C’est le cas de Miyazaki Yasusada 宮崎安貞 (1623-1697) dans le Nōgyō zensho 農業全書 en 1697 :

"À la capitale, en ville, à la campagne ou à la montagne, s’il se trouve un peu de terrain, il faut absolument et quelle que soit la quantité, planter du thé. Si l’on ne le fait pas, il est stupide de dépenser trop son argent à acheter du thé. Si l’on plante une fois du thé, il ne meurt pas en quelques années. Pour les personnes aisées, cela peut devenir un divertissement [de produire du thé], pour les personnes pauvres, cela peut grandement aider financièrement."

La consommation est bien ancrée aussi à la campagne. Miyazaki évoque l’aspect financier, ce qui signale combien l’achat du thé est un poste de dépense important. Mais est-ce le coût ou bien la consommation qui est importante ? Il incite à posséder plusieurs théiers, il est donc probable que, même si le thé semble une denrée assez chère, c’est surtout parce qu’il est consommé en grande quantité qu’il représente un poste de dépense si conséquent. On comprend donc que la consommation de thé en quantité importante est bien le fait des habitants de la campagne comme de ceux des villes à la fin du XVIIe siècle. L’on peut s’appuyer sur les sources attestant du renforcement du commerce et de la production de thé, pour prendre la mesure de la hausse de la consommation. Nous savons aussi que la population des grandes régions productrices consommait déjà du thé, comme à Kyūshū où certaines sources mentionnent la consommation de thé d’Ureshino dès les XVe et XVIe siècles. L’accroissement du nombre des grossistes, des marchands, des vendeurs de rue et des échoppes à thé, est également un indicateur du développement de la consommation. Tout un système marchand se met en place autour du thé, comme il en existe pour le riz ou d’autres productions agricoles. Des échoppes spécialisées dans les bols de riz au thé fleurissent dans des villes comme Ōsaka ou Edo, de même des maisons de thé se multiplient en ville comme l’écrit Mitamura Engyo :

"Des maisons de thé commencent à apparaître dans la ville d’Edo. Il y en existe depuis longtemps près d’Asakusa Kannon, le sanctuaire de Shibadai, et d’autres sanctuaires et temples. En l’an 18 (1733) de l’ère Kyōhō, la statue de Shaka du temple du Seiryō-ji est apportée à Edo. La relique est exposée au temple du Ekō-in. Pendant cette période, près du pont de Ryōgoku, au bord de la rivière, se trouvent des maisons de thé. En l’an 4 de l’ère Genbun (1739), une relique du Zenkō-ji de la province de Shinano est exposée au temple du Ekō-in. Durant cette période, en face de Ryōgoku Igarashi, sur la grande route se trouvent des salons de thé du Yamato qui vendent du thé à la façon “une gorgée pour un sou”. Dans le quartier de Dōbōchō, un habitant d’Ōsaka du nom de Genshichi se prépare à en ouvrir. Il y en a de plus en plus en ville. "

Les salons de thé se développent d’abord à Ōsaka avant d’arriver à Edo. Ce ne sont pas des échoppes dédiées spécifiquement au thé, mais du thé y est servi. La consommation est de plus en plus présente dans l’ensemble de la société, en témoigne la multiplication de ces magasins.

Bibliographie

Sources primaires

Honchō shokkan 本朝食鑑 (Miroir des aliments de notre pays), imprimé en 1697, Hitomi Hitsudai 人見必大 (1642-1701), Heibonsha, coll. Tōyō bunko, vol.2.

Hyakushō denki 百姓伝記 (Recommandations de paysans), 1681-1683, anonyme, Nihon nōsho zenshū, vol.16.

Kōeki kokusan kō 広益国産考 (Réflexions sur les profits substantiels tirés des produits nationaux), 1859, Ōkura Nagatsune 大蔵永常 (1768- ?), Nihon nōsho zenshū, vol. 14.

Mitamura Engyo 三田村鳶魚, Mitamura Engyo zenshū dai 11 kan 三田村鳶魚全集第11巻 (Œuvres complètes de Mitamura Engyo volume 11), Tōkyō, Chūō Kōronsha, 1975.

Nōgyō zensho 農業全書 (Encyclopédie agricole), 1697, Miyazaki Yasusada 宮崎安貞 (1623-1697), Nihon nōsho zenshū, vol.13.

Ouvrages contemporains

Nakagawa Yoshinobu 中川致之, Toyoda Isao 豊田勲, et al., Nihon cha no subete ga wakaru hon 日本茶のすべてがわかる本 (Livre pour tout comprendre du thé japonais), Tōkyō, Nōsan gyoson bunka kyōkai, 2008, p.161.

Ōishi Sadao 大石貞夫, Nihon chagyō hattatsu shi 日本茶業発達史 (Histoire du développement de la production de thé), Tōkyō, Nōsan gyoson bunka kyōkai, 2004.